À la découverte de l'architecture moderne rive droite

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 23/02/2022

Sommaire

Partez à la découverte de l'architecture dite moderne qui s'est développée entre 1918 et 1940. Après la rive gauche, direction rive droite de la Seine, avec quelques-unes de ces constructions singulières.

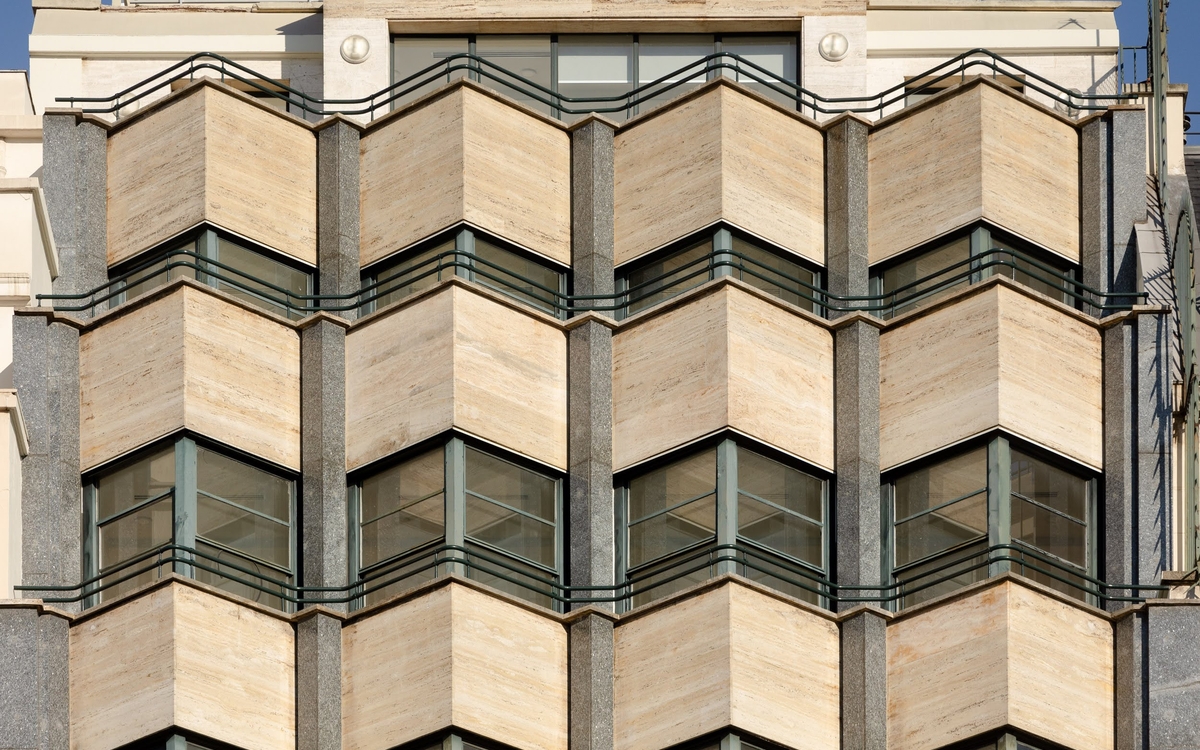

Immeuble de bureaux par Jean Desbouis

116, avenue des Champs-Élysées, 8e

Il faut imaginer la réaction des habitués des constructions classiques de l’avenue des Champs-Élysées quand, en 1932, Jean Desbouis construit cet immeuble de bureaux avec sa façade dite plissée ou en accordéon. Sur six étages se juxtaposent quatre bow-windows triangulaires qui augmentent la surface habitable et laissent pénétrer abondamment la lumière en offrant une vue imprenable sur l’ensemble de l’avenue.

L'immeuble accueille alors les locaux du « Poste Parisien », une des premières radios privées françaises

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

En 1932, se trouve dans le bâtiment un grand studio d'enregistrement de 200 m².

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

La partie basse est aujourd’hui tout autre, et sauf à lever les yeux, on peut passer à côté de cette construction détonante.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Le rez-de-chaussée en granit bleu Labrador et les couloirs en carreaux de marbre clair accueillent alors « Le Normandy », un café-brasserie (voir une photo d'époque) puis en 1937 le « Cinéma-Music-Hall Normandie » aux dimensions exceptionnelles, qui peut accueillir près de 2 000 spectateurs.

L’immeuble est inscrit aux Monuments historiques depuis 1992.

Immeuble d'habitation par les architectes Marcel et Robert Hennequet

17 rue Benjamin-Franklin, 1, rue Scheffer, 16e

Nous sommes face à un immeuble construit de 1929 à 1930 qui fait davantage référence au registre Art déco, mais, en 1930, il est encore qualifié de moderne. Marcel et Robert Hennequet lui donnent sa singularité par une suite de bow-windows qui, en alternant avec la verticale des piliers porteurs, apporte un effet d'ondulation.

La façade est réalisée en béton armé avec un revêtement en granit ocre, scandé par une faïence blanche.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Ce revêtement est dû à l'entreprise Gentil et Bourdet de Boulogne-Billancourt et les ferronneries sont de Raymond Subes.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

L'effet est immédiat quand on arrive à ce coin de rues.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Il est dans la continuité de l'immeuble du 100 boulevard Péreire (17e) déjà construit en 1924 par Marcel Hennequet (1887-1949)

Groupe Scolaire Keller par les architectes Louis-Hippolyte Boileau et Edmond Olombel

4-10, rue Keller, 11e

Les élèves de la rue Keller ne savent peut-être pas que leur école a été construite entre 1929 et 1931 par l’architecte Louis-Hippolyte Boileau en collaboration avec Edmond Olombel. Il était composé de deux bâtiments, l'un pour l’école des filles et l'autre pour celle des garçons.

La façade est décorée de grès cérame couleur or entre les nervures de béton armé et de grès émaillé pour les encadrements des fenêtres.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Le rez-de-chaussée contient les préaux, ateliers, réfectoires. Les trois étages suivants, les classes et le quatrième en retrait, les logements et salles de dessin.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Grès cérame couleur or et grès émaillé composent des éléments de la façade.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

De grandes baies vitrées sur la construction en béton armé permettent d’éclairer les classes. La façade est décorée de grès cérame couleur or entre les nervures de béton armé et de grès émaillé pour les encadrements des fenêtres.

À noter : Louis-Hippolyte Boileau est l'architecte du Bon Marché et l'un des architectes du Palais de Chaillot.

Vous aimez les sujets « Patrimoine et Histoire » ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Immeuble d'habitation et cinéma Secrétan-Palace par l'architecte Paul Dubreuil

55 rue de Meaux, 19e

Ici, fut construit en 1931 un cinéma à la façade monumentale en béton armé, surmonté de quatre étages de logements. Il mènera une belle vie de cinéma de quartier jusqu'à sa dernière séance le 3 octobre 1972 et sa transformation en supermarché…

Aujourd'hui un peu modifiée sa façade soulignait la différence de fonction entre les appartements et le cinéma.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Sur la façade, on distingue quatre œils-de-bœuf correspondant à la cabine du projectionniste.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Le cinéma comportait à l'origine deux balcons, et pouvait accueillir 2500 spectateurs.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Comme il avait une vocation à être un cinéma populaire et pour rentabiliser la construction, l’architecte Paul Dubreuil, du syndicat français des directeurs de cinématographes, décida de bâtir au-dessus de la salle un immeuble d’habitation. Sa façade soulignait la différence de fonction entre les appartements et le cinéma.

Maison Tristan Tzara par l'architecte Adolf Loos

15 avenue Junot, 18e

Tristan Tzara (1896-1963), poète d'origine roumaine, arrive à Paris en 1919 où il se lie avec André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard et Francis Picabia… Il fondera avec eux le Dadaïsme en 1916. En 1926, il fait construire pour sa femme peintre Greta Knutson et lui-même une maison à Montmartre par l’architecte autrichien Adolf Loos (1870-1933).

La maison est constituée d’un parallélépipède brun en moellons sombres.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

S'y ajoute un deuxième parallélépipède enduit d’un crépi blanc.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

C'est le seul bâtiment d’Adolf Loos en France

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Loos prône les formes pures et la fonctionnalité de l’architecture. La maison est constituée d’un simple parallélépipède brun en moellons sombres sur lequel est posé un deuxième parallélépipède enduit d’un crépi blanc.

L'architecte est face à une déclivité de terrain importante. Qu'à cela ne tienne, il attribue à chaque pièce une hauteur différente et les différents volumes nécessiteront 12 escaliers.

Quelques références à consulter

-

Le site du Pavillon de l'Arsenal et le site de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

-

Architectures modernes 1918-1940 - Paris et environs, de Gilles Ragot (Auteur) et Samuel Picas (Photographie), aux Éditions Parigramme.

-

L'Architecture des années 1930 à Paris, de Jean-Marc Larbodière aux Éditions Masson.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).