Cité internationale universitaire : de l’idéal pacifiste au campus innovant, histoire d’une cité-monde

Focus

Mise à jour le 17/04/2025

Sommaire

Et si les échanges culturels entre jeunes de différentes nations étaient capables d’apaiser les tensions et d’éviter de nouveaux conflits ? C’est le fil conducteur qui a guidé la création de la Cité internationale universitaire, ouverte en 1925. Explorez l’histoire de ce lieu incontournable du 14e arrondissement.

1921 : rapprocher les nations après la guerre

Au lendemain de la Grande Guerre, le ministre de l’Instruction publique André Honnorat et le recteur de l’Académie de Paris Paul Appell envisagent la création d’une cité universitaire pouvant loger 3 000 étudiants venus de tous les pays. L’objectif ? Qu’ils soient « rapprochés dans une émulation affectueuse pour travailler de concert au perfectionnement harmonieux de leur esprit et de leurs corps, au progrès de la science et à l’entente de leurs nations ».

Où créer un tel hébergement ? Démolie à partir de 1919, l’enceinte de Thiers libère une ceinture d’environ 8 000 hectares autour de la capitale. Honnorat propose de réserver une partie à l’université de Paris afin d’y construire « des maisons d’étudiants ». Reste à trouver des mécènes. L’industriel Émile Deutsch de la Meurthe, à la tête des de Pétroles Jupiter, répond présent et offre 10 millions de francs pour construire une maison destinée à accueillir 350 étudiants français « dans

de bonnes conditions matérielles et d’hygiène ».

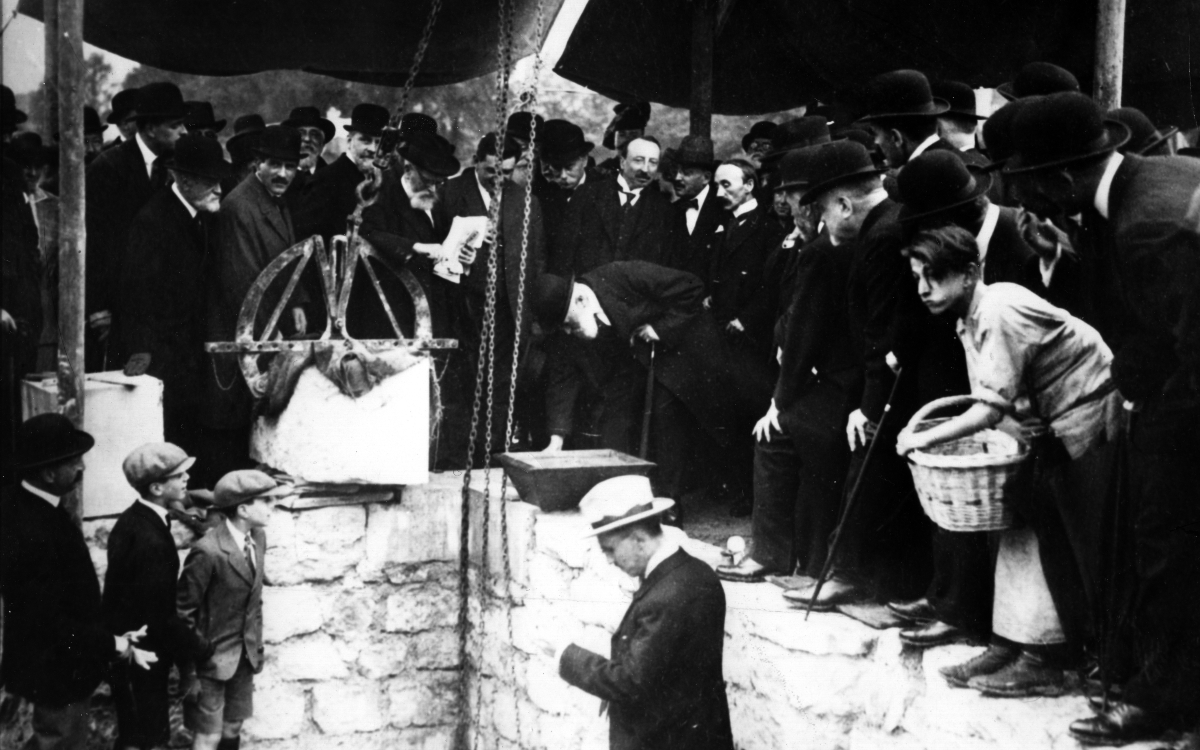

9 mai 1923 : cérémonie de pose de la première pierre de la Fondation Deutsch de la Meurthe.

Credit

CiuP/DR

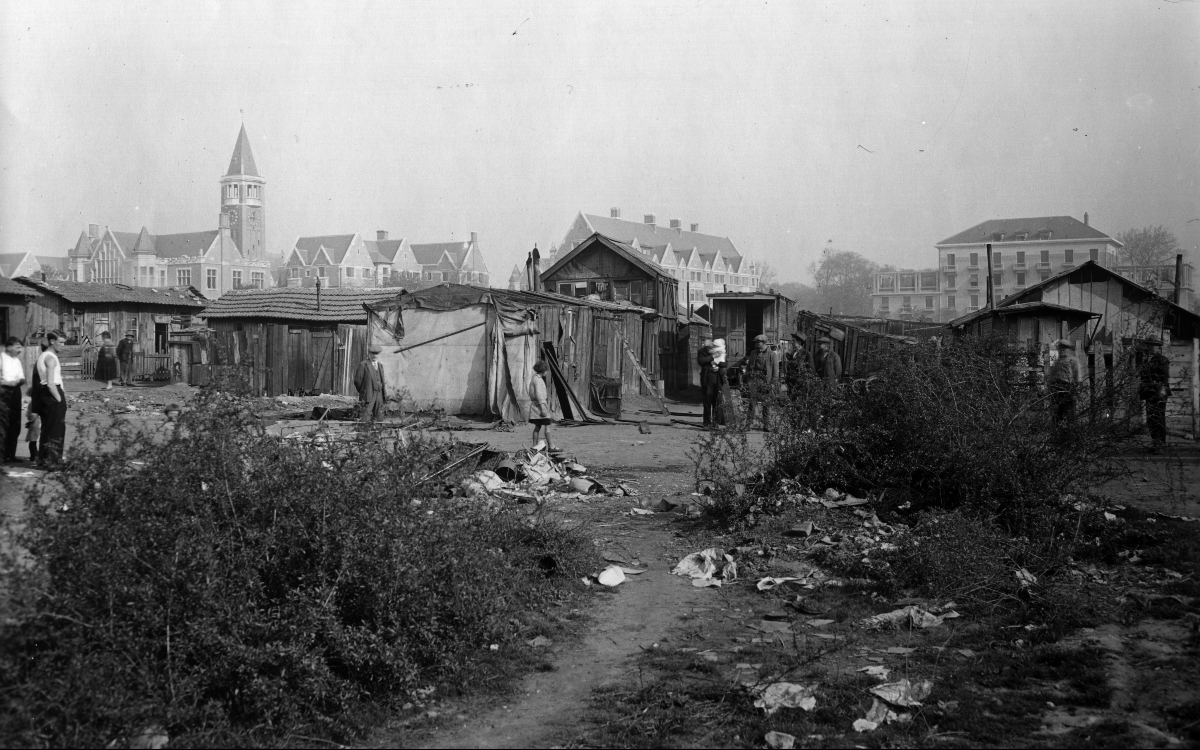

Vue de la zone située dans l’enceinte du parc de la Cité universitaire (14e). En arrière-plan, la Fondation Deutsch de la Meurthe.

Credit

CiuP/DR

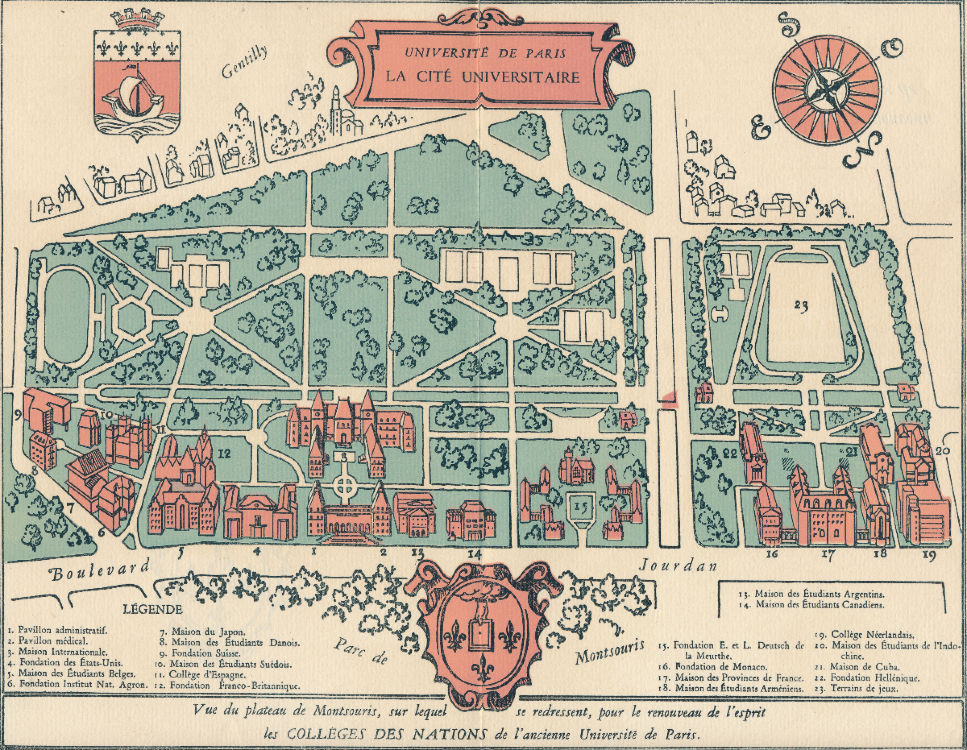

Plan de la Cité universitaire (14e) alors qu’elle ne comprenait encore que 22 pavillons et maisons.

Credit

CIUP

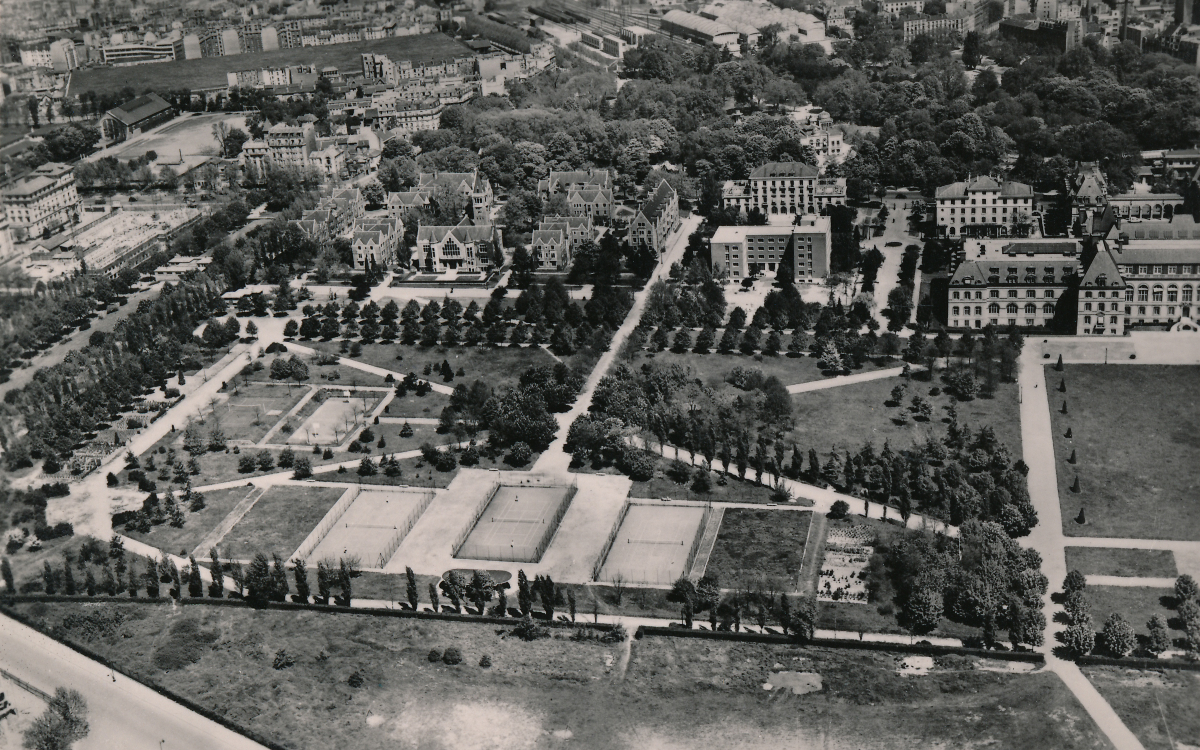

Photo aérienne de la Cité universitaire (14e) en 1950.

Credit

CIUP - Photo Compagnie Aérienne Française

17 juin 1960 : pose de la première pierre de la maison de l’Inde.

Credit

CiuP/Photo Jacques Le Madec/DR/1960

C’est le début d’une longue course d’obstacles administratifs ! Mais le 18 juin 1921, la Ville de Paris, propriétaire des terrains des fortifications déclassées, cède à l’État une bande de terrain de 9 hectares pour la création d’une cité universitaire. Le périmètre de la future Cité universitaire est fixé à l’emplacement des bastions 81, 82 et 83, au sud du parc Montsouris (14e).

La localisation offre à l’époque de nombreux avantages : un environnement sain, éloigné des pollutions d’usines, et une relative proximité

avec le Quartier latin, accessible par le chemin de fer de la ligne de Sceaux. La première pierre est posée le 9 mai 1923. Et la première résidence de la Cité universitaire,

la Fondation Deutsch de Meurthe, composée de sept pavillons, ouvre ses portes en 1925.

1925-1939 : 19 maisons, 2 400 étudiants, 50 nationalités

Pour poursuivre l’aventure et faire sortir de terre de nouveaux bâtiments, André Honnorat a besoin d’autres donateurs de diverses nationalités. Les maisons de la Belgique et du Luxembourg sortent de terre en 1927, celle de la Suède en 1931, quelques mois avant celles du Danemark et de la Suisse. Quatorze fondations sont inaugurées en huit ans, à raison de deux par an en moyenne. Chaque maison reflète l’architecture et l’identité du pays qu’elle représente.

Dès 1934, le projet ralentit, frappé de plein fouet par la crise économique mondiale. En 1939, la Cité universitaire compte malgré tout 19 maisons abritant 2 400 étudiants de plus de 50 nationalités. Avec la montée des tensions internationales, l’enjeu diplomatique des échanges culturels à l’origine du campus devient plus stratégique que jamais…

La maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est.

Credit

CiuP/DR

Salon de la maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est.

Credit

CiuP/DR

La Fondation Rosa Abreu de Grancher, bâtie en 1933, compte 87 logements. Elle a été créée par l’architecte Albert Laprade pour loger les étudiants cubains. Son architecture s’inspire de la cathédrale de La Havane.

Credit

CiuP/DR

1940-1945 : de l’Occupation à la Libération

Deux jours après l’entrée des Allemands dans Paris, le 14 juin 1940, les bâtiments sont réquisitionnés et le campus est transformé en caserne. En 1941, la Fondation Deutsch de la Meurthe est transformée en annexe de l’hôpital Cochin.

L’Occupation prend fin le 23 août 1944 par une attaque contre la Maison internationale et le pillage des bâtiments. Mais la Cité universitaire n’est pas rendue à sa destination première : dès la Libération, les autorités américaines la réquisitionnent pour loger leurs militaires.

Quand le retour à la vie étudiante a lieu à la rentrée universitaire 1945, les dégâts infligés aux maisons sont considérables et le jardin qui a servi de parking et de terrain d’exercice est dans un état déplorable… Mais la Cité universitaire ne renonce pas à son idéal et se relève.

1945-1969 : une « ONU de la jeunesse »

Chantier de la maison de Norvège, en 1952.

Credit

CiuP/DR

Chantier de la maison du Cambodge, en 1954.

Credit

CiuP/Photo Chevojon/DR/1954

Vue aérienne de la Cité universitaire (14e), centrée sur la Maison internationale, en 1952.

Credit

CiuP/Compagnie Aérienne Française/IGN-GEOROOM

Chantier de la Fondation Avicenne, en 1967.

Credit

CIUP/photo CFEM-Compagnie française d'entreprises métalliques - G.M. Lavallette/DR/1967

Nouveau tournant pour la Cité universitaire avec l’arrivée de grandes écoles et de nouveaux États influents. Le campus devient un terrain de jeu pour les relations internationales et un vrai labo d’innovations architecturales. De jeunes nations émergentes construisent leur propre maison sur le site : la Tunisie (1953), le Cambodge (1957), le Liban (1963), l’Inde (1968) et l’Iran (1969).

André François-Poncet, président de la Cité universitaire, annonce qu’il veut en faire une « ONU de la jeunesse ». Un grand pas en ce sens est l’inauguration, en 1956, de la maison Heinrich Heine, première représentation de l’Allemagne dans la France de l’après-guerre.

En 1963, les couleurs de 42 pays flottent autour du drapeau français sur une petite ville dénommée « Cité internationale universitaire de Paris » (CIUP).

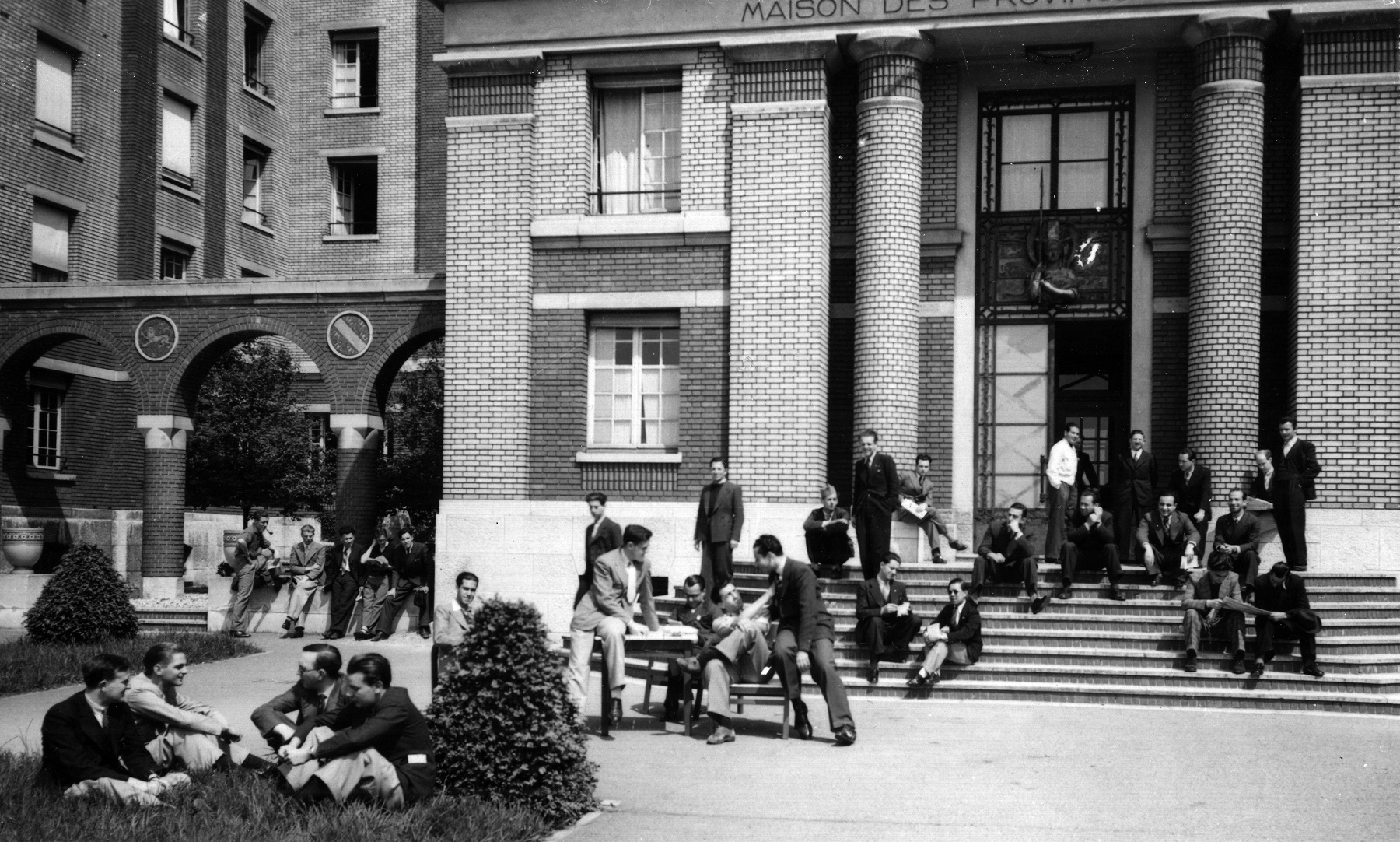

Étudiants à la Cité internationale universitaire (14e), devant la maison des Provinces de France.

Credit

CIUP/photo Fiorillo/DR

Étudiants dans le parc, devant la Fondation Deutsch de la Meurthe.

Credit

CiuP/DR

La piscine de la Cité internationale universitaire de Paris (14e).

Credit

CiuP/Photo Richard Blin/DR

La pratique du sport à la Cité internationale universitaire de Paris (14e), devant la Fondation suisse.

Credit

J. Le Madec

Chambre d’étudiant à la Fondation Deutsch de la Meurthe.

Credit

CiuP/Photo Henri Manuel /DR

Étudiantes dans leur chambre de la Fondation danoise.

Credit

CiuP/Photo Louis Fréon/DR

À cette période, le nombre d’étudiants accroît dans tous les pays : développement de la scolarisation, allongement des cursus universitaires en parallèle de l’expansion démographique de l’après-guerre. Il faut donc continuer à construire des logements pour les accueillir… mais aussi des services communs pour les divertir, les soigner et les « ravitailler » ! Deux restaurants sont construits dans la CIUP, de nombreuses installations sportives, dont une piscine et des terrains de tennis, ainsi qu’un bâtiment de diagnostic et d’hospitalisation.

La construction du boulevard

périphérique vient néanmoins contrarier les ambitions d’extension de la CIUP. C’est avec la

maison de l’Iran, inaugurée en 1969, que s’achève le deuxième cycle de

construction.

1976-2010 : concurrencer les campus américains

À l’image de toute l’Europe, où le choc pétrolier marque la fin des Trente Glorieuses (1945-1975), la CIUP connaît, à partir des années 1970, une phase de récession.

Pour redorer son image, sortir de ses difficultés financières et se mettre au niveau de la concurrence des campus des universités américaines et des pays du nord de l’Europe, la CIUP veut se recentrer sur ses missions essentielles. D’abord en se délestant de l’hôpital, dont la gestion devient trop complexe. Ensuite, en fermant l’un des deux restaurants – les maisons sont équipées de cuisines partagées que les étudiants utilisent de plus en plus.

La Ville de Paris prend en charge la remise en état de ses équipements sportifs moyennant la disposition de créneaux horaires pour ses clubs, notamment le PUC.

2012-2025 : des bâtiments classés aux monuments historiques

Et la CIUP renaît ! Plusieurs de ses bâtiments entrent à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (cinq sont protégés et deux sont classés, la maison des Pays-Bas et celle de la Suisse) qui permet de soutenir un programme de restauration.

La CIUP renoue également avec sa tradition de mécénat et crée un service pour mobiliser des entreprises des fonctions et des donateurs individuels – anciens résidents, amis de la cité ou descendants des fondateurs. Une opération « Une chambre à votre nom » permet même aux particuliers d’apposer une plaque nominative à l’entrée d’une chambre pour un don de 1 000 euros.

La Maison internationale, en 2018.

Credit

Laurent Delage, Balloïde-photo, Région Île-de-France

Credit

Clément Dorval / Ville de Paris

« Bienvenue » en plusieurs langues ! La gare RER « Cité universitaire », le long du boulevard Jourdan (14e), dessert le campus. Elle a pris ce nom en 1977.

Credit

Clément Dorval/Ville de Paris

Les travaux d’aménagement permettent d’agrandir et de densifier le parc. La palette végétale est enrichie avec la plantation de 1 700 arbres. Le parc attire désormais les pique-niqueurs parisiens qui en profitent pour se balader dans ce musée vivant de l’architecture en plein air !

En quinze ans, dix nouvelles maisons sortent de terre côté est et ouest du parc. La dernière, celle de l’Égypte, a été inaugurée en 2024.

Même si les idéaux d’origine animent toujours la CIUP, l’axe d’« apostolat de la paix » apparaît aujourd’hui utopique. Mais, grâce au contact permanent de 12 000 étudiants (à partir du niveau master), chercheurs et artistes de 150 nationalités répartis dans 47 maisons, assuré dans chaque maison par un « brassage » basé sur le mélange des nationalités et des disciplines, la CIUP reste un espace d’échange qui favorise la tolérance.

Son ambition pour son centenaire en 2025 : démontrer que vivre ensemble dans la diversité n’est pas seulement possible, mais essentiel pour garantir une paix durable et bâtir un avenir plus solidaire, inclusif et ouvert sur le monde.

En savoir plus

-

Pour découvrir sur place toute l’histoire de la Cité internationale universitaire de Paris (14e), rendez-vous au centre du patrimoine www.ciup.fr

-

6 choses que vous ignoriez (peut-être) sur la Cité internationale universitaire de Paris

-

C’est comment… la Cité internationale universitaire ? Réponse de résidents !

-

Offrez-vous un tour du monde à la cité internationale universitaire de Paris

Tout ce qui concerne le patrimoine à Paris vous intéresse ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.