Sommaire

This content is also available in English

L’Adidas Arena sera-t-elle une citadelle imprenable pour les adversaires du Paris Basketball ? Ce ne serait pas si étonnant pour le club résident du seul site intra-muros bâti pour les Jeux de Paris 2024 : des vestiges des anciennes fortifications de la capitale y ont été mis au jour avant sa construction.

Cet été, des athlètes du monde entier fouleront le sol de l’Adidas Arena pour s’affronter lors des épreuves olympiques de badminton, de gymnastique

rythmique ou encore d’haltérophilie. Mais avant d’en arriver là, l’archéologie vient de nous rappeler que ce secteur

de la capitale a jadis été le théâtre d’un face-à-face… moins fair-play.

En septembre 1870, alors que

la guerre franco-prussienne bat son plein, les troupes du chancelier Otto von Bismarck décident d’encercler Paris. Pendant près de cinq mois, la ville est assiégée. Les Parisiens survivent tant bien que mal, luttant contre la rudesse de l’hiver, le manque de vivres et la pluie quotidienne d’obus ennemis. Un armistice est signé le 28 janvier 1871 et amorce la fin du blocus.

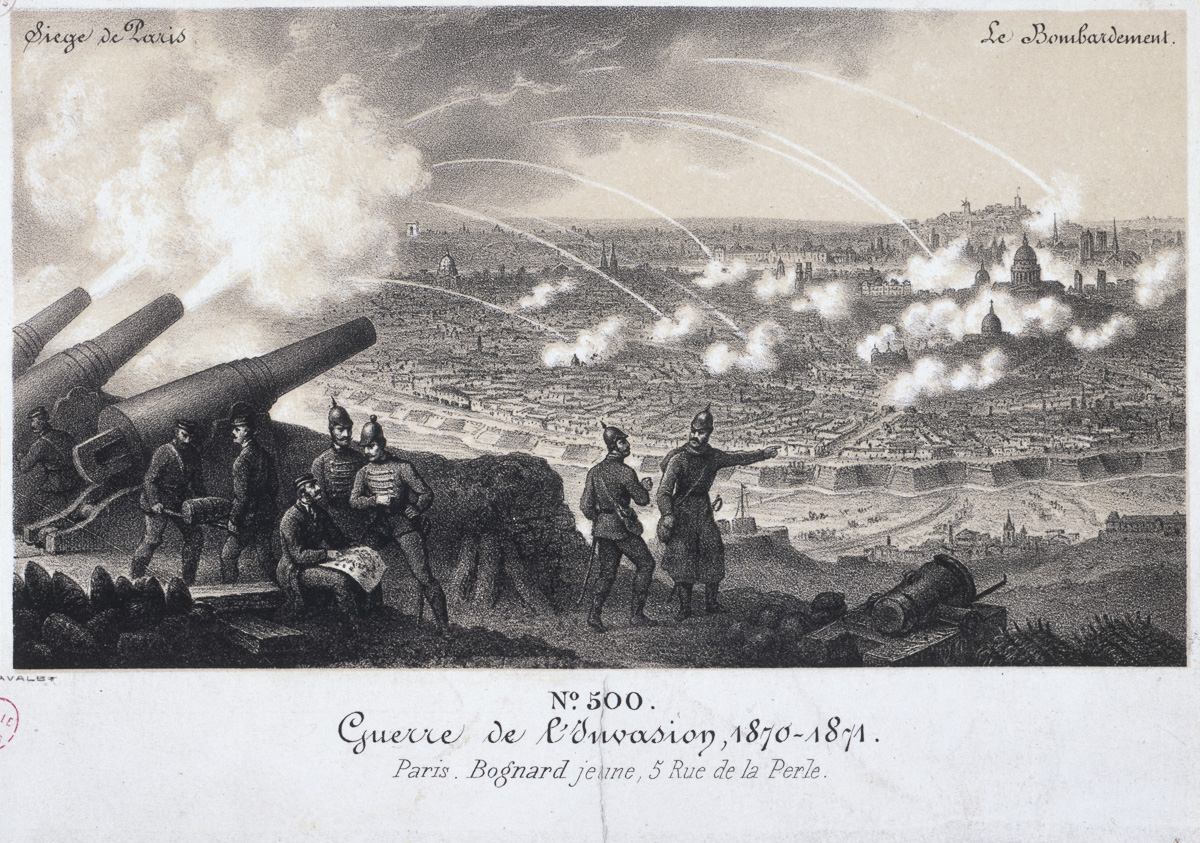

« Siège de Paris, le bombardement, guerre de l’invasion, 1870-1871 », estampe anonyme

Credit

© Musée Carnavalet / Roger-Viollet

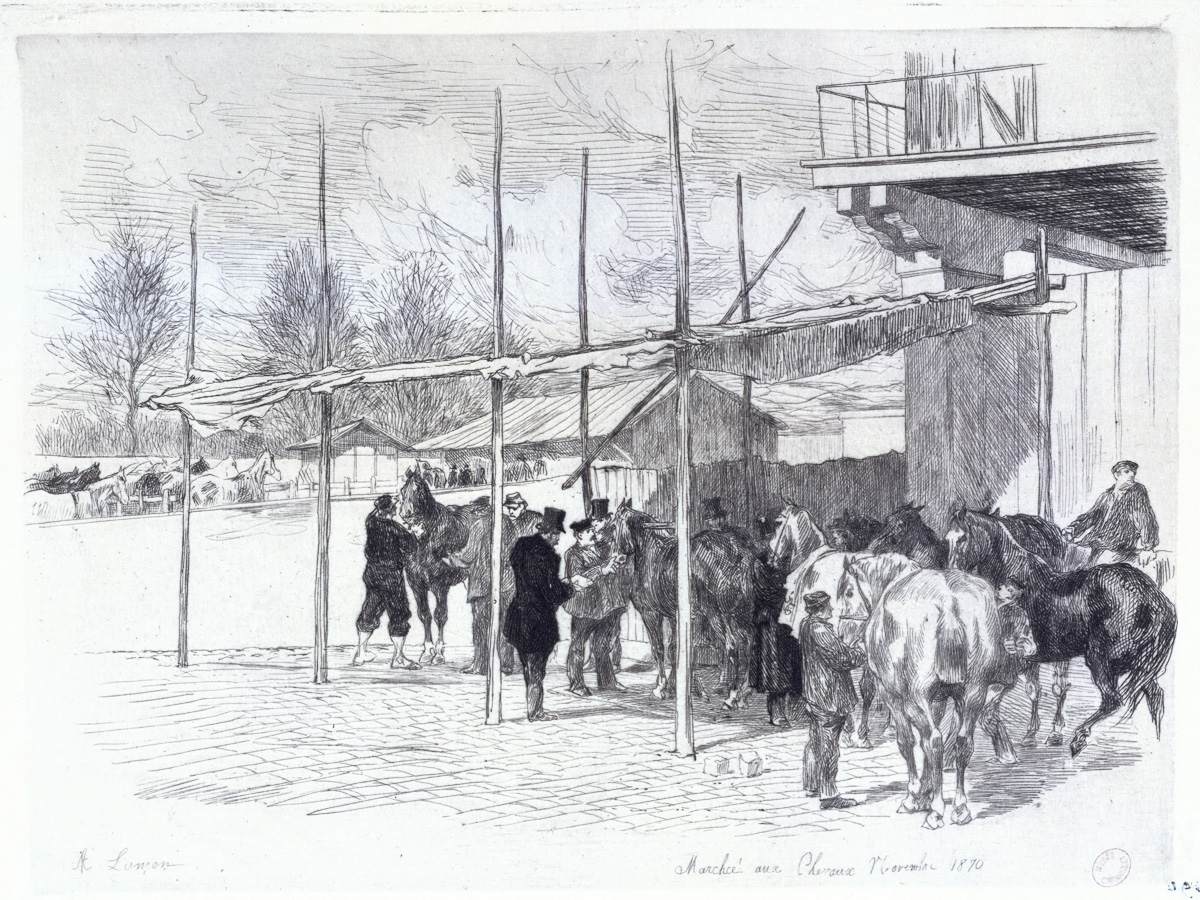

Alors que le siège de Paris se prolonge, les habitants voient leurs stocks de nourriture s’amenuiser : les animaux domestiques (chats, chiens, chevaux) sont consommés pour survivre (ici, un marché aux chevaux, en novembre 1870).

Credit

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

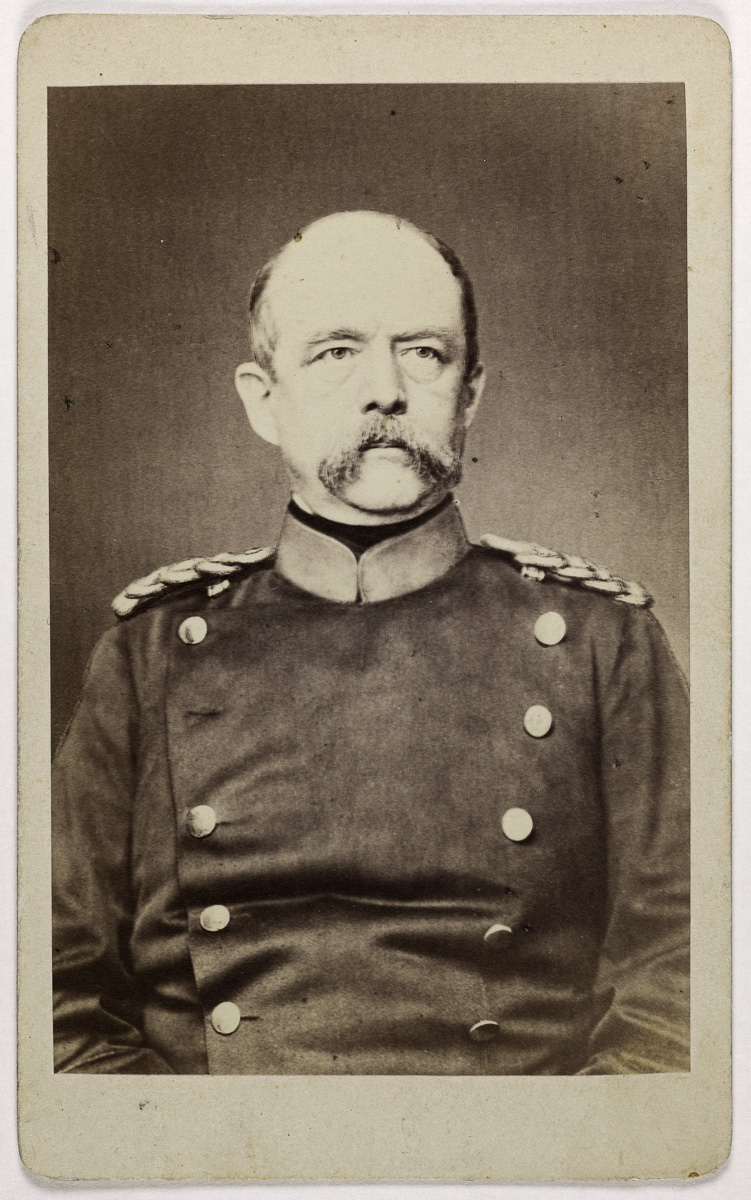

Portrait d’Otto von Bismarck (1815-1898), entre 1870 et 1890

Credit

Anonyme , Photographe / CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

La dernière enceinte urbaine de Paris

Si Paris a

su résister aux assauts prussiens, c’est en grande partie grâce à sa ligne de

fortification. En 1840, Adolphe Thiers, alors président du Conseil, fait

aménager une nouvelle enceinte pour protéger la ville d’éventuelles offensives

militaires. L’homme d’État se souvient de l’entrée des Prussiens (déjà eux !)

dans la capitale en 1814 et ne souhaite pas voir l’histoire se répéter.

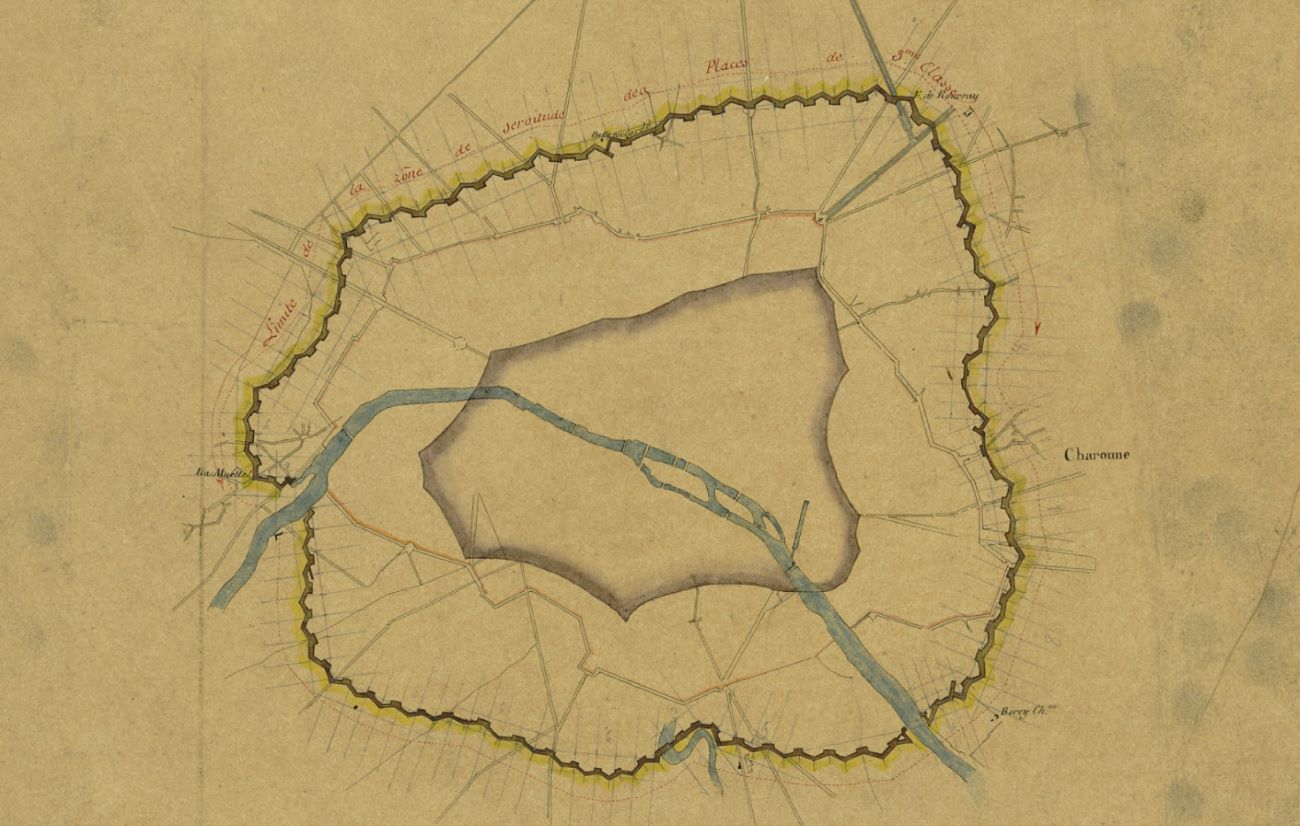

Fortifications de Paris : projet d’enceinte continue par le lieutenant-général Valazé

Credit

Ville de Paris / BHVP

L’ouvrage

défensif, communément appelé « enceinte de Thiers », voit le jour

en 1844 après cinq années de travaux. Ce chantier est de loin le plus monumental de l’histoire de Paris par son ampleur, le volume des terrassements et des matériaux mis en œuvre. La fortification, qui s’étendait ainsi sur 33 kilomètres, était jalonnée de 53 portes (dont certains noms ont subsisté, notamment pour désigner des stations de métro) et de 94 bastions.

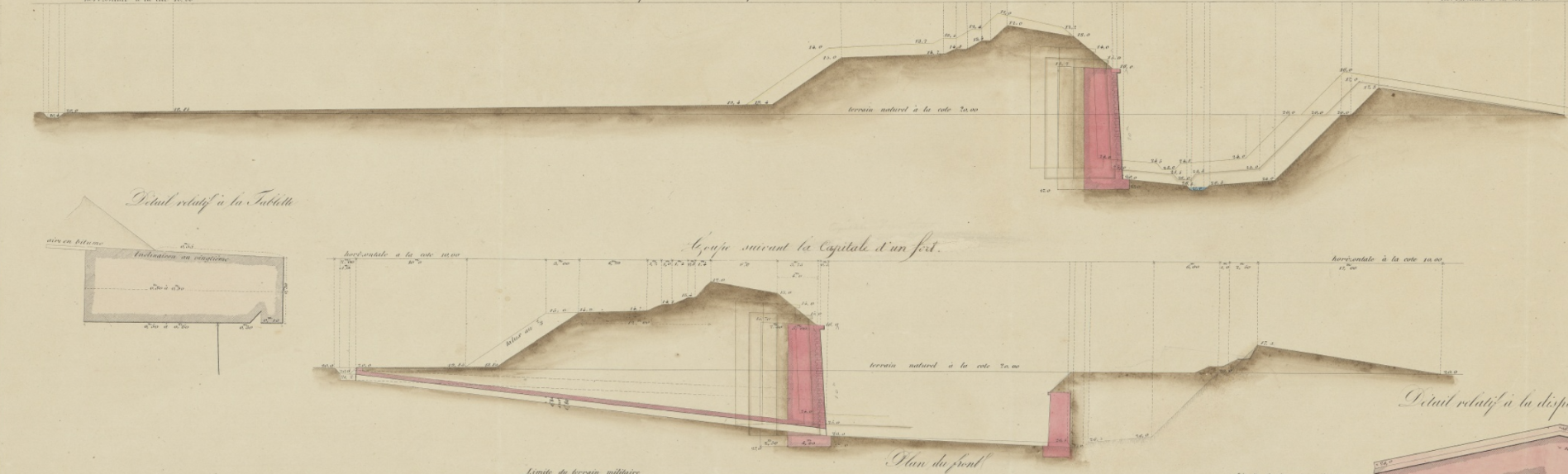

Profil de l’enceinte du XIXe siècle

Credit

Ville de Paris / BHVP

Le rempart se composait d’un terre-plein de 30 mètres de large et 7 mètres de haut, muni d’escaliers et de rampes. Il était adossé à une muraille de 10 mètres de hauteur pour une largeur sommitale de 3 mètres, avec des contreforts trapézoïdaux sur sa face interne. Pour compléter la construction, un fossé de 20 à 40 mètres de large était prolongé par une zone non ædificandi de 250 mètres de large.

Au début du

XXe siècle, la Ville de Paris est à la recherche d’espaces pour bâtir de

nouveaux quartiers. L’enceinte de Thiers est ainsi progressivement démantelée

pour laisser place aux habitations à bon marché (HBM), un type de logement

populaire.

En 1919, sous l’œil amusé d’une foule de Parisiens, le président du conseil municipal Paul Chassaigne-Goyon donne le premier coup de pioche pour la démolition de la dernière enceinte de Paris.

Credit

© Albert Harlingue, Roger-Viollet

Habitation à bon marché (HBM) avec structure en béton armé apparente, au 7, rue de Trétaigne (18e), 1903-1904

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Le bastion no 33 révélé par l’archéologie

En 2019, un diagnostic archéologique réalisé en amont de l’aménagement de l’Adidas Arena (18e) a permis d’étudier des vestiges de l’ancienne fortification conservés dans le sous-sol de la porte de la Chapelle. Les archéologues du département d’histoire de l’architecture et de l’archéologie (DHAAP) ont ainsi reconnu une portion de l’ouvrage, correspondant au bastion no 33.

Vue du vestige de l’enceinte de Thiers mis au jour en 2019 par les archéologues du Département d’histoire de l’architecture et de l’archéologie (DHAAP)

Credit

Pascal Saussereau/ Ville de Paris

L’opération a permis d’observer trois contreforts du bastion n° 33.

Credit

Pascal Saussereau/ Ville de Paris

Le parement extérieur du rempart, constitué de pierres meulières

Credit

Pascal Saussereau/ Ville de Paris

Dans la coupe du sondage, la superposition des différentes strates correspond aux phases de remblais.

Credit

Pascal Saussereau/ Ville de Paris

Le bastion n° 33 de l’enceinte de Thiers, figuré sur le plan du préfet Poubelle (1888)

Credit

DHAAP/ Ville de Paris

Vue de la pointe de la partie orientale du bastion n° 33 (1919)

Credit

Archives de Paris

Depuis les

années 1990, des vestiges de l’enceinte de Thiers ont pu être documentés à

plusieurs reprises dans le cadre d’opérations d’archéologie préventives. En

2017-2018, l’aménagement de la piscine Yvonne-Godard (20e) avait

notamment révélé une partie du bastion no 14. La création d’équipements sportifs

semble décidément profiter à la mise en valeur de ce patrimoine militaire !

Une portion de l’enceinte de Thiers, révélée rue Serpollet (20e), en 2017

Credit

DHAAP/ Ville de Paris

Vue d’un contrefort de l’enceinte de Thiers, rue Serpollet (20e)

Credit

DHAAP/ Ville de Paris

Des baïonnettes et plusieurs glaives du XIXe siècle

En 2022, alors que l’Adidas Arena est en cours de construction, des ouvriers exhument par hasard une série d’objets métalliques. Le DHAAP est rapidement averti de cette découverte fortuite et se rend sur place pour collecter le mobilier. Il s’agit de neuf armes blanches, qui semblent dater du XIXe siècle.

Afin d’en savoir plus, les archéologues sollicitent l’avis de Julien Voinot, un spécialiste du musée de l’Armée (7e). Ce dernier identifie des baïonnettes et plusieurs glaives.

Baïonnette du XIXe siècle, découverte boulevard Ney (18e), en 2022

Credit

Marc Lelièvre/ DHAAP

Glaive du XIXe siècle, découvert boulevard Ney (18e), en 2022

Credit

Marc Lelièvre/ DHAAP

Glaive du XIXe siècle, découvert boulevard Ney (18e), en 2022

Credit

Marc Lelièvre/ DHAAP

Longues de

60 cm en moyenne, ces armes ont été produites entre 1830 et 1860, mais

elles continuent d’être utilisées par les soldats français durant les décennies

suivantes. Leur présence à proximité des vestiges de l’enceinte de Thiers peut

être rattachée à deux événements de l’histoire parisienne : le siège opéré par

les Prussiens en 1870 et la défense de la ville par les communards en 1871, face

aux armées « républicaines » envoyées par le gouvernement de… Thiers.

Monument élevé par l’État à la mémoire des soldats morts pendant le siège de Paris 1870-1871, au cimetière du Père-Lachaise (20e). Ce soldat de première ligne arbore un glaive similaire à ceux trouvés porte de la Chapelle (18e).

Credit

CC0

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.